Por: Iván Ordóñez

En los últimos 24 años Chile redujo la pobreza de un 40% a un 15% en base a una serie de políticas que combinaron un crecimiento económico que multiplicó el PBI en 5,6 veces y redujo la inflación de más de 20% a 2,4% (anual). Chile se rebeló contra su destino manifiesto de pobreza. El país dividido políticamente, manchado con sangre y empobrecido que le entregó Augusto Pinochet a la Concertación es hoy una película que entusiasma, una foto de claroscuros en constante búsqueda de la mejora.

El sistema chileno de partidos fue una de las tantas claves para alcanzar esos resultados; hubo cobre, sí, pero también se supo administrar y eso es lo interesante. Este sistema se encuentra estructurado en torno a lo que coloquialmente llaman “el binominal”, un sistema para elegir parlamentarios que determina que un partido debe duplicar en votos y a la vez superar el 65% para llevarse las dos bancas del distrito. Esto hace que las fuerzas políticas se hayan aferrado a un bipartidismo de alianzas rígido: por un lado la centro izquierda (la Concertación, ahora que ha incluido al Partido Comunista es la Nueva Mayoría) y la centro derecha (Alianza por Chile). A su vez, el binominal generó que ambas cámaras del Congreso requieran del consenso para poder funcionar, dado que es muy difícil que alguna de las alianzas de partidos cuente con una “mayoría automática”.

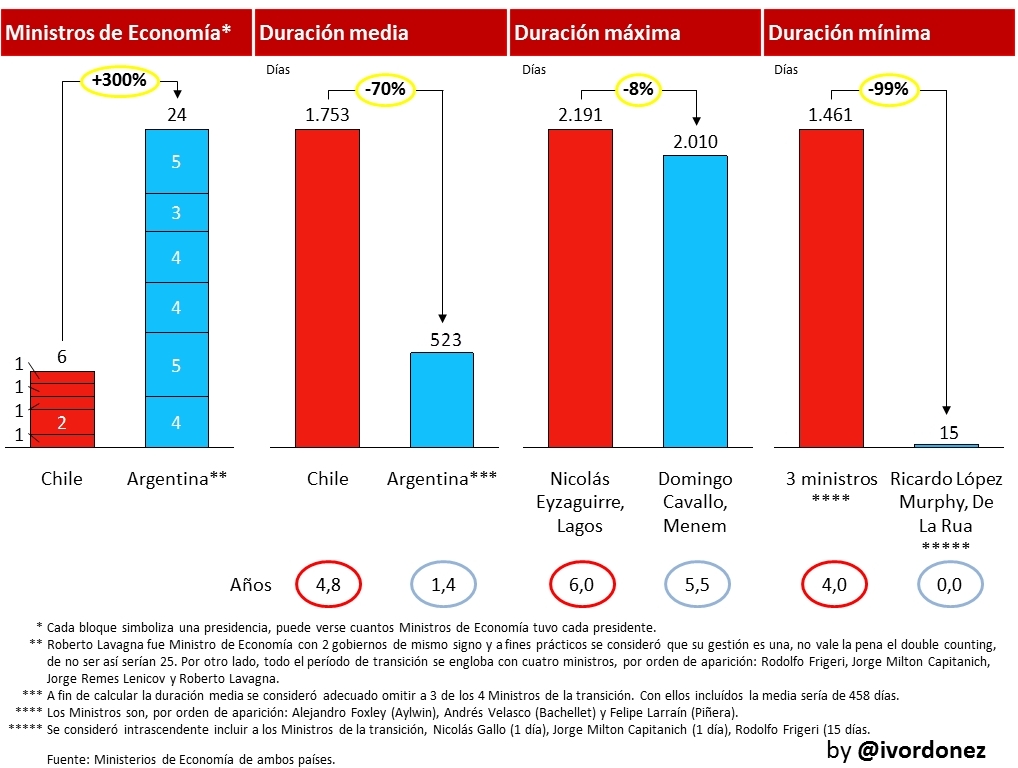

El sistema electoral genera un espejo en el Ejecutivo: acceder a cargos dentro de la elitista y competitiva maquinaria estatal chilena es complejo, dado que requiere de acuerdos dentro de las alianzas y, una vez en el cargo, los grados de libertad para tomar decisiones con los que cuentan los funcionarios están severamente acotados. Esto se ve reflejado en la duración de los ministros de Hacienda (nuestro equivalente al de Economía) en el cargo. Todos han durado lo mismo que su presidente; por otro lado, ningún presidente chileno se vio obligado a entregar su mandato antes de término.

Los cambios en Chile son pausados, prácticamente imperceptibles en el corto plazo, pero determinantes en el largo. La otra clave de la estabilidad chilena es el intercambio de ideas constante entre el poder político y el poder económico que se sintetiza en una fuerte endogamia entre ambos. Este es quizás el rasgo más distintivo de su democracia frente a otras de la región: en Chile el conflicto y los fuegos de artificio son mirados con mala cara. Para muchos, ese diálogo entre poderes es demasiado incestuoso, una estabilidad basada en la incomodidad de otros.

Chile ha producido en los 24 años de la transición hacia la democracia una incipiente clase media con demandas que no han sido correctamente interpretadas por los candidatos de la Concertación primero y por Sebastián Piñera luego, que no consiguió retener el puesto para la Alianza por Chile, a pesar de finalizar un período de espectacular crecimiento. De acuerdo con analistas del país trasandino, el período de la transición a la democracia llegó a su fin cuando Michelle Bachelet le entregó la banda a Piñera el 11 de marzo 2010. Hoy el ciclo se repite en forma inversa y las alianzas determinadas por la posición de los partidos frente la partida de Pinochet dejan de tener sentido y el binominal parece hoy más un problema que una solución.

Hoy Chile es fundamentalmente distinto, pero igual, a como era en 1990. Lo que la elite de la Pequeña Santiago del Poder se pregunta es cómo adaptar un sistema político que supo ser exitoso, para que logre absorber las intensas demandas de una clase social que no existía cuando éste se creó.

Argentina atraviesa ya 30 años del retorno de la democracia, dos presidentes no han logrado terminar su mandato, una infinita cantidad de ministros de Economía ha pasado por el quinto piso de Hipólito Yrigoyen 250. El país precisa quizás de hombres grises surgidos de las entrañas mismas del sistema, pero dispuestos a reformarlo. Volverlo más apacible, sentar las bases definitivas de un desarrollo económico democrático. Un diálogo más fluido entre el poder político y el poder económico.